-

Property & Casualty

Property & Casualty Overview

Property & Casualty

We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Expertise

Publication

Structured Settlements – What They Are and Why They Matter

Publication

PFAS Awareness and Concern Continues to Grow. Will the Litigation it Generates Do Likewise?

Publication

“Weather” or Not to Use a Forensic Meteorologist in the Claims Process – It’s Not as Expensive as You Think

Publication

Phthalates – Why Now and Should We Be Worried?

Publication

The Hidden Costs of Convenience – The Impact of Food Delivery Apps on Auto Accidents

Publication

That’s a Robotaxi in Your Rear-View Mirror – What Does This Mean for Insurers? -

Life & Health

Life & Health Overview

Life & Health

We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Publication

Key Takeaways From Our U.S. Claims Fraud Survey

Publication

Favorite Findings – Behavioral Economics and Insurance

Publication

Individual Life Accelerated Underwriting – Highlights of 2024 U.S. Survey

Publication

Can a Low-Price Strategy be Successful in Today’s Competitive Medicare Supplement Market? U.S. Industry Events

U.S. Industry Events

Publication

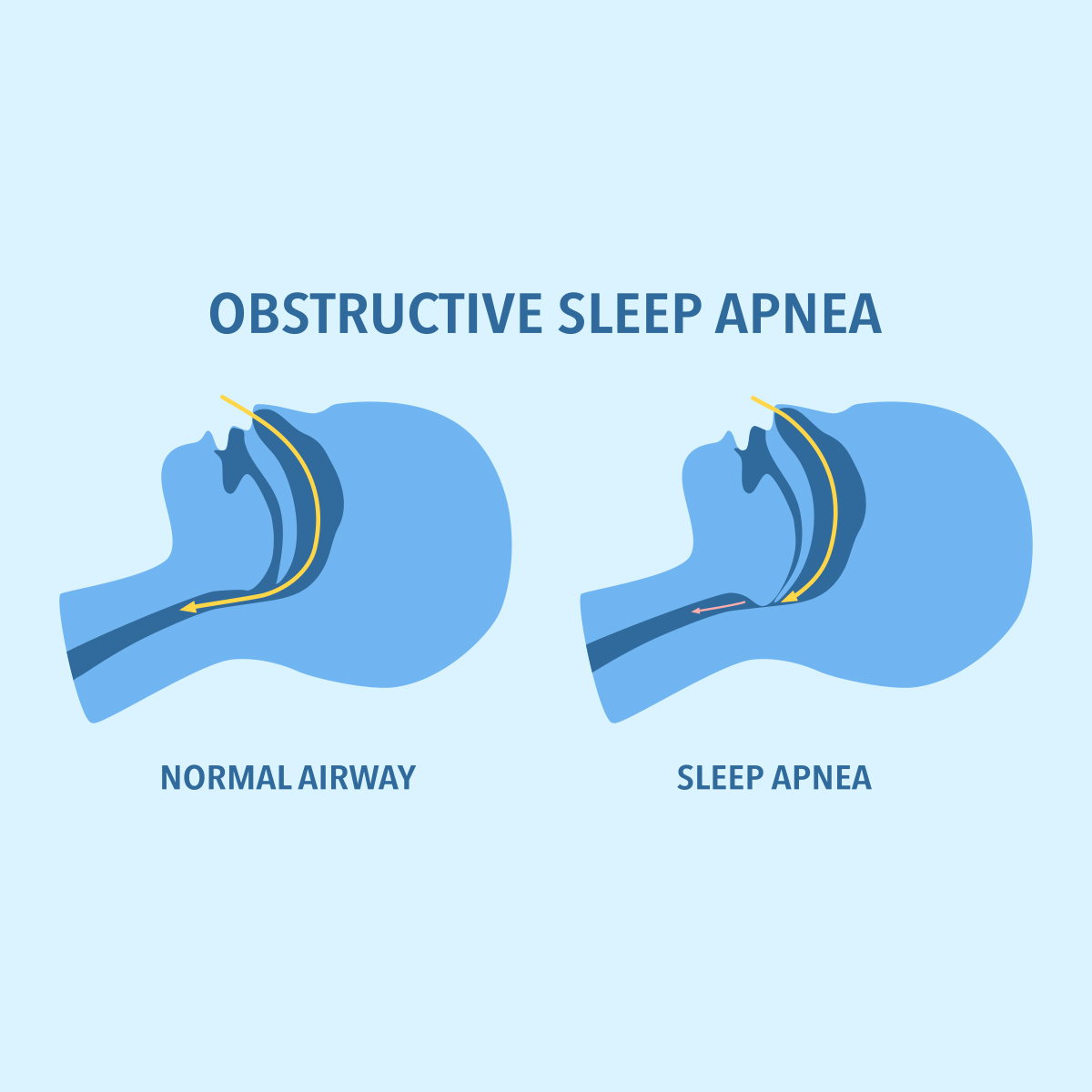

The Latest in Obstructive Sleep Apnea -

Knowledge Center

Knowledge Center Overview

Knowledge Center

Our global experts share their insights on insurance industry topics.

Trending Topics -

About Us

About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re

Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.

- Careers Careers

PHi-Newsletter – Februar 2025

February 13, 2025

Deutsch

- Europa – EuGH urteilt zum Herstellerbegriff

- Europa – Compliance in der Lieferkette – EU-Zwangsarbeitsverordnung kommt

- Schweiz – Neue Verordnung zum automatisierten Fahren

- USA – Mastercard: Millionenschwerer Vergleich wegen ungleicher Bezahlung

- USA – Kalifornischer Gesetzentwurf sieht Klagen von Versicherern gegen Ölunternehmen wegen Klimaschäden vor

Financial Lines Forum 2025

3. April 2025 in Zürich

FLF 2025: Freuen Sie sich auf interessante Vorträge und Podiumsdiskussionen mit Experten und Fokusbeiträgen zu den Themen Cyber und D&O sowie den Dialog mit Kunden und Versicherern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Compliance x KI

Schulungen zur KI‑Kompetenz nach Art. 4 KI‑VO

Mit dem Inkrafttreten der KI‑Verordnung (KI‑VO) sind Anbieter und Betreiber von KI‑Systemen seit dem 2. Februar 2025 dazu verpflichtet sicherzustellen, dass alle Personen, die mit dem KI‑System in Berührung kommen, über ausreichende KI‑Kompetenz verfügen. Unsere Schulungen bieten Ihnen das notwendige Wissen und eine Zertifizierung, um diese Anforderungen zu erfüllen und entsprechend nachweisen zu können.

Weitere Informationen finden Sie hier.

reuschlaw

Cybersicherheitsrecht im Fokus.

5. Juni 2025, Gut Wöllried bei Würzburg

Am 5. Juni 2025 treffen sich führende Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Aufsichtsbehörden und Wissenschaft, um die drängendsten rechtlichen Herausforderungen und praktikable Lösungen für Cybersicherheitsstrategien zu diskutieren. Im Fokus stehen die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie sowie die Anforderungen des Cyber Resilience Act (CRA). Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen auf der Webseite unter DBC: Digital Business Conference.

Europa – EuGH urteilt zum Herstellerbegriff

Am 19. Dezember 2024 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Produkthaftungsfall entschieden, dass Hersteller i. S. der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsrichtlinie) nicht nur der tatsächliche Produzent der Waren ist, sondern auch, wer diese unter gleichem Namen und Logo wie dieser verkauft (EuGH, Urt. v. 19.12.2024, Az. C‑157/23 – Ford Italia). Damit haftet unter diesen Umständen der Lieferant wie der eigentliche Hersteller für ein fehlerhaftes Produkt.

Im zugrunde liegenden Rechtsstreit aus Italien hatte im Jahr 2001 ein Autokäufer dort einen Pkw der deutschen Marke Ford von einer italienischen Vertragshändlerin erworben. Bei einem Unfall mit diesem Wagen löste der Airbag fehlerhafterweise nicht aus. Im darauffolgenden Schadensersatzprozess gegen die Vertragshändlerin verteidigte sich die Händlerin mit dem Argument, nicht Hersteller zu sein.

Auf die Vorlage des italienischen Kassationsgerichtshofs entschied nun der EuGH, dass, wer Name und Logo eines Herstellers für den Verkauf nutze, sich gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern auch entsprechend wie ein solcher behandeln lassen müsse. Die in der Richtlinie enthaltene Formulierung „Person, die sich als Hersteller ausgibt“ erfasse – allein aufgrund des dadurch mit dem gegenüber einem Hersteller vergleichbaren Vertrauens der Verbraucher – auch Lieferanten, deren Name oder Logo mit dem des Herstellers übereinstimmt.

Eine ausführliche Rezension des Urteils erscheint in PHi 2/2025.

Europa – Compliance in der Lieferkette – EU‑Zwangsarbeitsverordnung kommt

Am 19. November 2024 ist die „Verordnung über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten“ angenommen worden.

Die Verordnung soll einen rechtlichen Rahmen schaffen, um zu verhindern, dass Produkte, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurden, im EU‑Markt in den Verkehr gebracht, bereitgestellt oder exportiert werden.

Inhaltlich soll dies insbesondere über eine größere Kooperation mit den nationalen Aufsichtsbehörden erreicht werden. Die EU‑Kommission richtet dafür eine Datenbank für Bereiche und Produkte mit Zwangsarbeitsrisiko ein, um die Arbeit der nationalen Aufsichtsbehörden bei der Bewertung möglicher Verstöße zu unterstützen. Sie soll selbst zuständig sein für Untersuchungen von Zwangsarbeitsrisken außerhalb der EU. Die nationalen Aufsichtsbehörden bekommen durch die Verordnung weitreichende Ermittlungsbefugnisse, die durch die betroffenen Wirtschaftsakteure zu dulden und durch die Übermittlung von Informationen zu unterstützen sind. Wird von einer Aufsichtsbehörde ein Verstoß gegen die Verordnung festgestellt, kann sie entsprechende Verbote aussprechen und den betroffenen Wirtschaftsakteuren auferlegen, die bereits in den Verkehr gebrachten oder auf dem Unionsmarkt bereitgestellten Produkte vom Unionsmarkt zu nehmen.

Auch der Austausch nationaler Aufsichtsbehörden untereinander in Bezug auf mögliche Verdachte von Zwangsarbeit in anderen EU‑Mitgliedstaaten soll gefördert werden. Entscheidungen einer nationalen Aufsichtsbehörde sollen zudem auch in allen anderen Mitgliedstaaten gelten.

Die Verordnung gilt ab dem 14. Dezember 2027.

Schweiz – Neue Verordnung zum automatisierten Fahren

Am 13. Dezember 2024 hat der Schweizer Bundesrat eine Verordnung verabschiedet, mit der das autonome Fahren in der Schweiz ermöglicht wird (Verordnung über das automatisierte Fahren, VAF). Sie konkretisiert die bereits im Frühjahr 2023 beschlossene Teilrevision des Schweizer Verkehrsgesetzes (SVG), die dafür sorgen soll, dass Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens schneller in die Praxis umgesetzt und zugelassen werden können.

Konkret erlaubt die nun verabschiedete Verordnung drei Anwendungsfälle autonomen Fahrens: Auf Autobahnen darf die Funktion eines Autobahnpiloten verwendet werden, der auf dem sog. Level 3 (bedingt automatisiert) das Lenken und die unmittelbare Verkehrsüberwachung übernimmt. Wie in Deutschland muss der Fahrende aber jederzeit den Verkehr im Blick haben und in der Lage sein, wieder selbst die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Weiter dürfen auf behördlich genehmigten Strecken nun führerlose Fahrzeuge (Level 4, hochautomatisiert) eingesetzt werden. Diese müssen aus einer Zentrale überwacht werden, von wo aus auch jederzeit eingegriffen werden kann. Als Drittes wird automatisiertes Parken ohne Anwesenheit eines Fahrzeuglenkenden auf besonders ausgewiesenen Parkflächen – z. T. auch in Parkhäusern – möglich.

Die Verordnung sowie die entsprechenden Gesetzesartikel treten am 1. März 2025 in Kraft.

USA – Mastercard: Millionenschwerer Vergleich wegen ungleicher Bezahlung

Der Zahlungsabwicklungsriese Mastercard hat Mitte Januar 2025 zugestimmt, eine Summe von USD 26 Mio. zu zahlen, um den Vorwurf der systematischen Unterbezahlung von weiblichen, schwarzen und hispanischen Angestellten beizulegen.

Dem ging eine Klage im Bundesstaat New York voraus, in der behauptet wurde, dass Mastercard Frauen und farbige Arbeitnehmer trotz ihrer Qualifikation routinemäßig in schlechter bezahlte Positionen versetze, sodass eine Lohnungleichheit von 3,6 % bzw. 5,7 % entstünde.

In dem Vergleich bestreitet Mastercard jegliches Fehlverhalten, verpflichtet sich neben der genannten Zahlung aber auch dazu, seine Beschäftigungspraktiken drei Jahre lang durch jährliche Lohnprüfungen und Bewertungen von etwaigen Vorurteilen am Arbeitsplatz zu überprüfen und weiter zu reformieren.

Der Vergleich gilt für Mitarbeiter, die seit September 2016 bei Mastercard beschäftigt sind, wobei die genauen Zeiträume je nach Bundesstaat variieren – insgesamt sind ca. 7.500 Beschäftigte betroffen. Der Vergleich muss noch gerichtlich genehmigt werden.

USA – Kalifornischer Gesetzentwurf sieht Klagen von Versicherern gegen Ölunternehmen wegen Klimaschäden vor

Der kürzlich in Los Angeles vorgestellte Gesetzentwurf „SB 222“ könnte dafür sorgen, dass Versicherer ihre Verluste aufgrund der zunehmenden klimaassoziierten Schäden kompensieren können. Es würde ihnen sowie Hauseigentümern erlauben, Erdölunternehmen für bestimmte gelistete Schäden verantwortlich zu machen, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen – namentlich solche, die durch Waldbrände, Überflutungen, Schlammlawinen sowie das Ansteigen des Meeresspiegels verursacht wurden.

Dafür schafft das Gesetz in einem vollständig neuen Ansatz einen eigenen Anspruch für Schäden über USD 10.000 gegen Unternehmen, die die Öffentlichkeit über die Auswirkungen ihrer Produkte in die Irre geführt haben. Es soll dafür sorgen, dass die Unternehmen dafür Verantwortung übernehmen und der Versicherungsmarkt stabilisiert wird. Wie viele aus diesem Anspruch resultierende Klagen am Ende Erfolg haben werden, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Voraussetzung für ein Obsiegen wird jedoch sein, dass die Klagenden einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Umweltereignis und dem Klimawandel nachweisen können.

Der Bundesstaat Kalifornien war durch die bis vor Kurzem wütenden Waldbrände zuletzt deutlich von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Insofern gilt es als wahrscheinlich, dass der Gesetzentwurf auch verabschiedet wird. Bisher gehörten Versicherungsunternehmen nicht zu den Klägern der zahlreichen Prozesse, die im Zusammenhang mit Klimaereignissen gegen große Erdölunternehmen anhängig sind.

Rechtlicher Hinweis

Alle hier enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch wird für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr übernommen. Insbesondere stellen diese Information keine Rechtsberatung dar und können eine solche auch nicht ersetzen.

PHi-Newsletter

Zwischen den regelmäßigen Ausgaben von PHi informiert Sie der PHi-Newsletter über Aktuelles aus aller Welt aus dem Bereich Haftpflicht. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter, um direkt nach Erscheinen eine E-Mail mit einem Link zu den Meldungen zu erhalten.